Pactamos el encuentro en los días en que se estaba desarrollando un congreso de lingüística en la ciudad de Salta. Nuestros intereses eran comunes: asistir a las mesas de Glotopolítica y Sociolingüística, y a los contadísimos espacios de intercambio sobre el estudio de las lenguas indígenas del país. Queríamos observar si ellas son un tema que está en la agenda de las investigaciones y eventos académicos lingüísticos, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo1.

Iván Arjona Acoria, actualmente, es el ckantal (autoridad ancestral) de la Comunidad Originaria Rural Atacama de Raíces Andinas del Departamento de Los Andes, Salta, que pertenece a la Red del Pueblo-Nación Atacama. Además, hace dos décadas asumió el compromiso de investigar y cultivar la lengua de su pueblo, el kunza, que en español significa “lo nuestro”. Es por ello que aprovecha las actividades sobre estudios del lenguaje para indagar en las diversas propuestas metodológicas, las políticas lingüísticas que se impulsan a partir del trabajo con las lenguas indígenas, la intervención comunitaria y el perfil de los investigadores. Considera que se trata de espacios donde se puede obtener algunos saberes y herramientas, aunque también señala que es inevitable establecer comparaciones entre el posicionamiento y las estrategias que plantean los lingüistas, muchas veces externos a las comunidades de hablantes que investigan, y las formas de trabajo que propician quienes ejercen la educación comunitaria tradicional, como es su caso.

El impulso por rescatar y revitalizar la lengua del Pueblo Lickanantay o Atacama surge en 1980, inicialmente en Chile, como un modo de refutar a algunos lingüistas, folcloristas y antropólogos que declaraban la desaparición inminente del kunza, pues estaban convencidos de que ya no se hablaba con fluidez. Sin embargo, en el interior de las comunidades se sabía que no solo los integrantes más longevos salvaguardaban su lengua casi intacta en la memoria, sino que muchos conceptos propios predominaban en el uso cotidiano. Más que vestigios, los términos kunza continúan organizando la realidad del Pueblo Lickanantay y resguardan su cultura y espiritualidad más profundas, ya que constituyen su cartografía ancestral: ordenan el entorno natural con sus criaturas vivientes, designan a sus artesanías y actividades de trueque, nombran a sus divinidades, y los cantos ceremoniales mantienen vivos los ritos sagrados.

A fines de 1990 las comunidades atacameñas de los tres países por donde históricamente se extiende el territorio lickano crearon la Red del Pueblo-Nación Atacama, una organización indígena nuclear y autárquica que tiene la tarea de representar al pueblo ante los Estados-Nación. Sus cimientos yacen en un conjunto de prácticas ancestrales que hasta hoy continúan propiciando el encuentro entre las tornas (grupos sociofamiliares) alejadas y dispersas por la puna argentina y los desiertos de Chile y Bolivia. Por ejemplo, el Talatur (canto y baile ceremonial de la primavera) llama a asamblea entre tornas para organizar los turnos de uso del agua a nivel local. Por su parte, la celebración del Muckar (la conmemoración y el vínculo cósmico con los antepasados)2, las asambleas para establecer el calendario de trueques y las corridas de llamas y burros son reuniones más grandes que congregan a las autoridades y otros integrantes de las comunidades independientemente del país en el que residen.

Josefa Cruz Carral hace referencia al Talatur. Source: Ckunsa Ttulva.

La Red del Pueblo-Nación Atacama simboliza la confraternidad del pueblo lickano y esgrime su legitimidad sobre estos pilares: el territorio en común, la historia y la lengua que también dibuja mapas. Inicialmente, con su creación, las comunidades buscaron sostener sus vínculos culturales y “comerciales” milenarios a pesar de las restricciones fronterizas que impedían el libre tránsito de un país a otro. Luego, la organización amplió el abanico de sus intereses y comenzó a acompañar e intervenir en las luchas que sus integrantes llevaban a cabo en sus lugares de pertenencia. De este modo, para las comunidades que no son reconocidas por sus jurisdicciones y, en consecuencia, su patrimonio se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como ocurre en la provincia de Salta, esta organización no solo garantiza la representatividad política sino que también significa un abrazo seguro y un asidero en donde construir colectivamente.

En el marco de las acciones de la Red del Pueblo-Nación Atacama, el trabajo de revitalización del kunza es parte de su reivindicación identitaria y de los procesos de descolonización del pueblo. Se trata de una forma de honrar la memoria de los antepasados que resistieron con valentía la violencia de la colonización y sus secuelas en el tiempo, porque los frutos que van surgiendo de las investigaciones regresan a las comunidades para seguir cultivando la lengua en las generaciones nuevas. Además, junto a este deber está el anhelo de devolver a la naturaleza la voz de Ckuri (Viento Gran Espíritu) para restaurar el equilibrio y la armonía que entraña el Ckausatur Ckayahia (Buen Vivir), porque restituir su lengua materna implica reparar el diálogo interrumpido de los integrantes coetáneos de las comunidades con sus antepasados y con la naturaleza viva que los cobija. Solo al restablecer esta comunicación, el pueblo lickano puede escarbar en su pasado para recuperar su historia y cosmovisión más hondas.

El legado de Ckuri

Cuentan las y los mayores del Pueblo Atacama que su lengua es un regalo de Ckuri, transmitido a los seres humanos gracias a la acción mediadora de las y los herabun (educadoras y educadores de la cultura y la lengua) y Ckonick (personas sabias de la espiritualidad lickana). Su origen determina su sustancialidad, pues en el kunza resuena la voz carrasposa del viento junto a otros sonidos particulares de la naturaleza. Investigadores como Francisco San Román (1890) y Aníbal Echeverría y Reyes (1966) sostienen que sus sonidos guturales difíciles de pronunciar imitan el contexto circundante que se caracteriza por su hostilidad. En contrapartida, los ancianos creen que a través de su lengua habla la naturaleza y sus rasgos son propios de la historia de su nacimiento, ya que en cada palabra se activan los trazos de su genealogía: la leña seca cortada, el viento en el Macon (cordón montañoso), el canto de las sirenas en los manantiales, etc.

Hay quienes sostienen que el kunza no muestra similitudes con otras lenguas del entorno próximo, como el quechua, el aymara y otras desaparecidas que las comunidades atacameñas también hablaban. Por ejemplo, según Julio Vilte Vilte, esto se debe a que el kunza pertenece a la familia macro-chibcha y subfamilia paezano, proveniente de la región amazónica de Colombia y Ecuador. El autor se basa en la historia germinal del pueblo para explicar esta filiación lingüística. La leyenda dice que hubo una época en que dos culturas, una venida del Amazonas, y la otra, del Altiplano, llevaban mucho tiempo en conflicto, hasta que un día acordaron una reunión en Laratchi para menguar las discordias. Como símbolo de paz e integración, intercambiaron dos tipos de cerámicas: una, de un rojo pulido (lar o lari), y la otra, de un negro brillante (atchi). Finalmente, la unión entre estas dos corrientes dio origen a la cultura lickana, aunque se piensa que hay otra vertiente que se desconoce.

El relato del origen del bagaje atacameño remite a la influencia de tres herencias, por lo que afirmar que el kunza se inscribe únicamente en el árbol de lenguas amazónicas presenta inconvenientes. En oposición a esta línea, hay educadoras y educadores tradicionales que, salvaguardando la singularidad del kunza en tanto consideran que es una lengua aislada, llevan a cabo estudios comparativos con las lenguas andinas para determinar algunas características “tipológicas” comunes. De esta forma, encuentran que, al igual que la mayoría de las lenguas vecinas, el kunza es polisintético3, ya que sus palabras se componen a partir de la suma de morfemas. A su vez, se trata de una lengua glotal, un rasgo fonológico que el aymara hereda a las lenguas andinas con excepción del quechua. Esta perspectiva toma en consideración los factores sociales e históricos que inciden en el desarrollo de una lengua, como por ejemplo el entorno donde se sitúa el grupo lickano, la libre circulación de las personas por los territorios ancestrales y el contacto continuo entre hablantes de distintas lenguas.

Las y los herabun que afirman que el kunza es una lengua aislada, más allá de que tiene elementos en común con las lenguas andinas próximas, trazan un paralelismo temporal con el puquina4, la lengua madre del pueblo Inca. El kunza tiene una antigüedad de más de 10000 mil años, lo cual supone que debió ser contemporáneo a las lenguas primigenias de las que hoy se conservan algunos rastros. A diferencia del puquina, él no tuvo la misma influencia y esplendor, porque sus comunidades de hablantes eran mucho más pequeñas y las zonas en donde se asentaban, la puna desértica de extensos salares a 4500 M s. n. m, incidieron en su reclusión. Paradójicamente, estas condiciones fueron las que permitieron su supervivencia en el tiempo.

La lengua camina entrelazada a la historia de las sociedades, por ello, rescatar a una conduce, al mismo tiempo, a desenmarañar los nudos oscuros de la otra. Así, al escuchar las palabras aspiradas y glotales del kunza, que generan una sensación de golpe, estamos, en realidad, ante una forma de perturbar el silencio que presenta la visión del mundo de una de las culturas pervivientes más antiguas de Latinoamérica.

Vericuetos de la historia

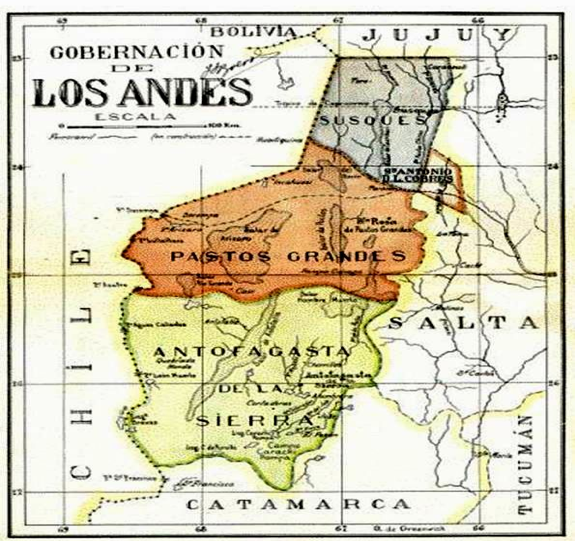

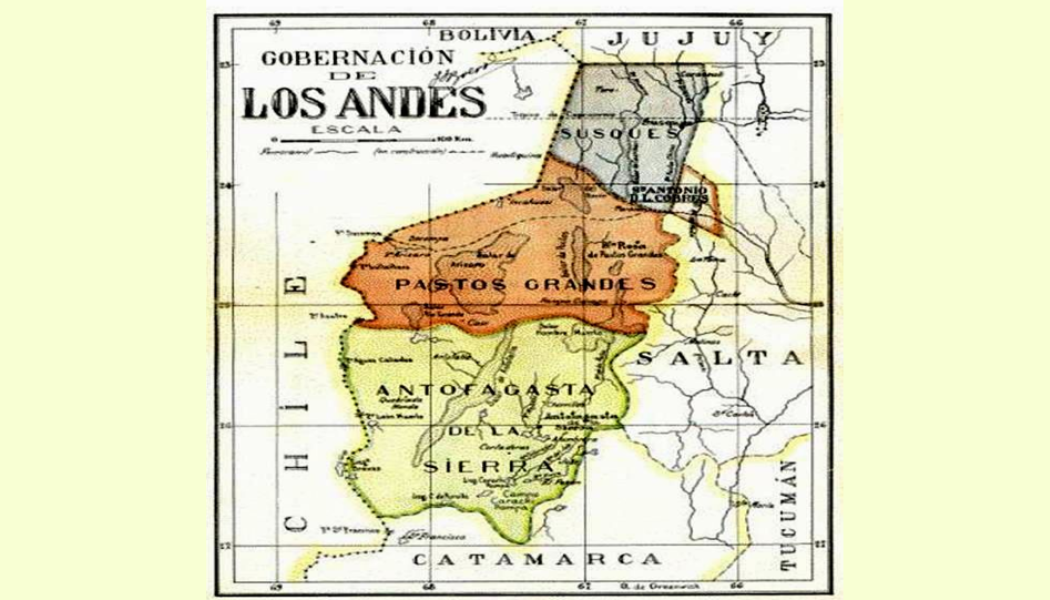

En la época en que finalmente se definen los límites territoriales de lo que hoy se conoce como Argentina, hubo un proyecto político que buscaba establecer a Los Andes como una provincia más, en base a justificaciones geográficas y culturales. De este modo, el Mapa General de 1910 muestra una jurisdicción que se extiende exclusivamente por la región puna de las actuales provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, tomando como centros a Susques, Pastos Grandes y Antofagasta de La Sierra. Si bien el proyecto fracasa5, deja en evidencia tres cuestiones significativas: la particularidad geofísica de la zona en relación a otras del país y la arbitrariedad de las fronteras nacionales, ya que se trata de un intento de anexar políticamente a una región que guarda más semejanzas con el desierto chileno al otro lado de la Cordillera y la puna del sur de Bolivia. Por último, esboza el territorio nacional que el pueblo Lickanantay había ocupado desde tiempos que escapan a la memoria.

(Fuente: MDZ Online)

Como anticipamos en el apartado anterior, la rusticidad del kunza y otros datos arqueológicos revelan que la cultura atacameña tiene miles de años. Su perennidad y resistencia a los embates violentos de la historia se deben, en gran medida, al ambiente en que las comunidades despliegan su vida y a su forma de organización social. Ancestralmente el pueblo se establece en planicies de gran altura que se caracterizan por un clima seco y temperaturas extremas entre el frío y el calor abrasador. Las tornas, en general, conformadas por pocas familias, se sitúan cerca de una vega o manantial que les permite obtener agua para consumir y mantener sus cultivos. Estas fuentes hídricas son reducidas y por eso las comunidades se encuentran muy distantes entre sí. Los encuentros entre ellas se dan en ocasiones de festividades, ceremonias espirituales, asambleas de trueque, entre otras. Los caravaneros que recorren el territorio ofreciendo sus mercancías también asumen el rol de mensajeros entre los grupos dispersos.

Durante el proceso de expansión del Incanato, que inició en las últimas décadas del siglo XV en Argentina, el pueblo Lickanantay conservó la libertad para continuar con sus prácticas culturales, incluyendo el uso de su lengua. El imperio Inca integró políticamente a las comunidades y mantuvo vínculos comerciales con ellas. Para poder sostener estas relaciones, los atacameños aprendieron tanto el puquina, que se hablaba en la nobleza, como el quechua y el aymara. La coalición entre ambos fue tal que, en la época en que los españoles desembarcaron en el territorio, la sociedad lickana se encontraba en vías de convertirse en señoríos, porque comenzaron a construir pucarás (enclaves estratégicos militarizados), como Lasana, Turi y Quitor (en Chile), en las zonas que estaban bajo su responsabilidad, para hacer frente a conflictos con los demás pueblos sometidos que, para ese entonces, habían efectuado diversos intentos de sublevación.

La dominación española tuvo varias instancias que produjeron el debilitamiento del kunza hasta su reclusión en el entorno privado de las familias y, finalmente, su silenciamiento. Los colonizadores tenían el plan inicial de someter y evangelizar por medio del uso del español, pero este fracasó por la imposibilidad comunicativa con los nativos del suelo ocupado. Luego recurrieron al quechua y el aymara como lenguas francas, comenzando un proceso de alianzas estratégicas. Esta política lingüística tuvo lugar hasta finales del periodo de conquista, cuando Carlos III exigió el uso del español en las colonias a través de medidas coercitivas. En la región de Atacama se establecieron castigos tanto pecuniarios como físicos, al punto de que se cortaba la lengua a quienes se atrevían a hablar en kunza. La transgresión fue penalizada con violencia, mientras que los que adoptaron el cristianismo y su lengua fueron favorecidos con el acceso a actividades económicas y con altos puestos dentro de la sociedad indígena.

Las decisiones que se tomaron en el periodo de constitución del Estado argentino también atenuaron la voz kunza que empezaba nuevamente a resonar en la puna atacameña luego de permanecer enmudecida por mucho tiempo. En el afán por construir una República libre y soberana, se privilegia la promoción de una identidad cultural homogénea que, aunque proclamaba su autonomía, tenía como referente a Europa. Entonces se delega a las escuelas la tarea de hacer realidad este proyecto. De acuerdo con Teresa Artieda6, en este periodo se sigue reproduciendo la escena pedagógica fundante de la colonia, ya que se continúa enseñando un solo sistema cultural y un modelo de escritura; se oficializa al español como lengua nacional; y se define un perfil de educador que no casualmente proviene del extranjero.

En Salta, el proceso de integración de las comunidades de la puna al Estado nacional argentino no se dio de la misma forma. Los grupos de la puna baja se adaptaron rápidamente a las instituciones y ordenanzas del gobierno. Pero en el caso de las familias de la “extrema puna” ese proceso fue más difícil y, muchas veces, implicó situaciones de coerción. Por ejemplo, las familias eran obligadas a punta de denuncias judiciales y la presencia de la policía o gendarmería a enviar a sus hijos a las instituciones católicas de educación primaria que, a su vez, eran hogares albergue. Esta modalidad apartaba a los niños de sus comunidades por periodos extensos de tiempo (hasta diez meses), ocasionando una disgregación entre ellos y sus culturas y lenguas maternas. En las escuelas se replicaban los mismos mecanismos de represión por hablar distinto y manifestar otras formas de entender la realidad, tal como evoca un testimonio recuperado por Iván Arjona Acoria:

Dentro de las comunidades atacameñas, utilizábamos corrientemente palabras que provenían del kunza o del quechua. Pero para la escuela usar esas palabras era considerado hablar mal. Era visto como un lenguaje vulgar. Recuerdo que nosotros le decíamos ch’umpi al marrón. Entonces la maestra te pegaba o te tiraba de la oreja mientras te corregía diciéndote: «No se dice ch’umpi, se dice ¡MA-RRÓN!» (…) Esta forma de [represión] constante en el uso del lenguaje llevó a que uno se sintiese avergonzado de su propia lengua (2019: 139).

En esa época, era recurrente la persecución y la penalización por practicar actividades y ceremonias que no eran reconocidas dentro del modelo cultural al que se aspiraba. Hasta fines de 1980, la ceremonia en homenaje a Paata Hoyri (Madre Tierra) estaba desprestigiada, tanto que las Fuerzas Armadas la consideraban como una práctica de contravención al orden público. La policía llegaba cuando las personas estaban reunidas convidando a la Madre Tierra y reprendía a todos. A causa de esto, las familias comenzaron a realizar sus ceremonias de manera clandestina por las noches y con las precauciones necesarias para evitar llamar la atención.

El servicio militar fue otra institución creada para sostener al Estado, el cual obligaba a los jóvenes a abandonar sus comunidades y a someterse a una pedagogía de disciplinamiento. La experiencia de la “colimba” o conscripción podía reafirmar el deseo de regreso al terruño, o bien lo contrario, generar un quiebre con la comunidad y la intención de residir en lugares distintos con otras formas de vida.

No menos importante, los proyectos infraestructurales que se desarrollaron en la puna o cercanas a ella también repercutieron en el debilitamiento del kunza. Por ejemplo, en 1921, el ingeniero norteamericano Richard Maury emprendió la construcción del ramal ferroviario C14, que pretendía atravesar la cordillera oriental desde Salta hasta el puerto de Antofagasta en el Pacífico. El desarrollo de esta obra produjo la migración de hombres y mujeres de distintas comunidades Atacama y Tastil que se sumaron al cuerpo de trabajadores y, consecuentemente, el español se convirtió en su lengua de comunicación cotidiana.

Actualmente, el pueblo Lickanantay se encuentra en la tarea de gestionar su reconocimiento legal en la provincia, ya que, al no estar contemplado a nivel jurisdiccional, es excluido de las políticas destinadas a los pueblos indígenas y atraviesa una situación agravante de vulnerabilidad. Al igual que otros pueblos, su lucha se aviva a partir de la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (1985) y la incorporación del Art. 75 Inc. 17 en la Constitución Argentina (1994), donde no solo se admite la preexistencia de diversos grupos étnicos y culturales en todo el país, sino que además se explicitan sus derechos con respecto a su identidad, su territorio y el acceso a otros beneficios civiles para tener una vida digna.

Los trabajos de la memoria para la restitución del kunza

Quienes imparten la educación tradicional consideran que una lengua que ya no se habla con fluidez no necesariamente está muerta. Un simple registro sonoro, diccionarios básicos o estudios rudimentarios que documentan algunas estructuras gramaticales y parte del léxico pueden hacer que la lengua resurja de esa supuesta “extinción”. En este sentido, los estudios del kunza que se vienen realizando desde el siglo XIX —incluso hay registros de él en textos de la colonia— son insumos fundamentales en el proceso de revitalización, pues muchas de las investigaciones actuales parten de ellos. Las y los herabun entienden que, en base a la documentación existente, pueden ampliar lo recogido y rectificar algunos errores, siempre trabajando desde y para la comunidad, llegando hasta los rincones más recónditos de la puna, donde su lengua se conserva en un estado más incólume.

La supervivencia del kunza se debe a sus rasgos y capacidad de adaptarse a los vericuetos de la historia. Su naturaleza aglutinante, donde los conceptos se funden unos con otros para formar las palabras, dio lugar a combinaciones entre términos propios y conceptos de otras lenguas del entorno próximo. Por ejemplo, rumiara es una palabra compuesta por el quechua rumi (piedra) y el kunza hara (hospedaje), que significa hospedaje de la piedra. Asimismo, en la puna salteña se identificaron más de seiscientas palabras de la lengua lickana que se usan cotidianamente con el español. Sus sonidos singulares invaden de un modo sutil a la lengua dominante, dando al habla atacama una forma única de expresar la realidad y llenar el espacio de múltiples sentidos. Los gestos y movimientos corporales que son heredados desde tiempos inmemorables también aportan a la construcción del sentido en un diálogo y enriquecen el comportamiento lingüístico comunitario.

La labor para salvaguardar el patrimonio lingüístico lickanantay en Salta fue iniciada por don Romualdo Fabián del Paraje Olajaka junto a otros integrantes de su comunidad, entre ellos el joven Iván Arjona Acoria. El proyecto que plantearon consistió en documentar los topónimos y otras palabras y expresiones propias de la lengua, y recolectar los relatos orales que la memoria de los ancianos preservaba. El espacio que definieron para la documentación fue muy amplio, porque la Comunidad Originaria Rural Atacama de Raíces Andinas, que en ese entonces estaba bajo la representatividad de don Romualdo, nuclea a los dos asentamientos “urbanos” más antiguos e importantes de la puna argentina: la comunidad de Sicko, que se encuentra a orillas del Salar del Rincón, y Mamaturi (residencia materna), situado a la vera del Volcán Quevar(aluvión).

Iván rememora los inicios de esta experiencia con estas palabras:

A fin de poder recuperar las memorias orales, comenzamos un proyecto que consiste en grabarlas y registrarlas en forma escrita. En principio, lo hicimos con las personas más ancianas porque el tiempo así lo ameritaba. En una segunda fase, que aún se sigue desarrollando, se incluyó a gente que oscila entre los 40 a 60 años de edad. Hemos elegido gente de tres lugares distintos: Macon, el circuito volcánico Quevar y el sector del Chapur. Estos lugares fueron seleccionados porque descendemos todos del mismo apellido y, en principio, es más sencillo el trabajo entre familiares ya que se hace un contacto más rápido y no suele haber oposiciones (2019: 142).

Don Romualdo realizó este trabajo de manera aislada hasta la creación de la Red del Pueblo-Nación Atacama, cuando las comunidades de los tres países congregados pudieron poner en común los avances de sus investigaciones y las metas que querían alcanzar. Por un lado, esta organización alentó a todos los referentes a iniciar la documentación fonológica, morfológica, léxica y gramatical del kunza en vigencia y permanencia en el territorio. Así fue que se sumaron las comunidades restantes de la provincia: Matancilla, Corralitos, Rangel, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Esquina Blanca, Tipán, Cerro Negro, Cobres, Aguas Blancas e Incahuasi, todas dispersas en el departamento de Los Andes y el sector norte del departamento de La Poma.

Por otro lado, se definieron algunos elementos comunes para orientar el qué hacer:

- Si bien se busca una estandarización de la lengua, las investigaciones deben revalorizar las variantes propias de sus contextos que, en definitiva, significa mostrar la visión de la realidad que tiene cada torna a lo largo y ancho del territorio ancestral. Por ejemplo, en 2021 se publicó el Diccionario Unificado de la Lengua Ckunsa, editado por el Consejo Lingüístico Lickanantay de Chile.

- Se consensúa la categoría de herabun para referirse a quienes ponen en práctica la educación tradicional para salvaguardar la cultura y el kunza en los ámbitos educativo y comunitario. En su tarea confluyen el rigor científico de los estudios del lenguaje y la profundidad del espíritu humano ancestral.

- Se propicia el trabajo desde y para las comunidades, lo cual supone repensar y ejecutar estrategias metodológicas que respondan a las necesidades de cada contexto y grupo social. Los trabajos deben ser validados por las comunidades.

Desde la mirada de las y los educadores tradicionales, la documentación del kunza vigente en las tornas persigue un fin pedagógico. Por ello sus investigaciones confluyen en la elaboración de materiales didácticos, de autoría comunitaria o particular, para enseñar la lengua a las nuevas generaciones. En el caso de las comunidades de la puna salteña, las cartillas terminadas7 están en una instancia de revisión por parte de las personas que integran este programa de educación tradicional de la Red del Pueblo-Nación Atacama. Mientras el material es editado, en el interior de las comunidades, la gente adulta, sobre todo las madres, comenzaron a cultivar la lengua, enseñando frases y canciones en kunza a las infancias o realizando sustituciones de palabras en el habla cotidiana, tal como señala Iván:

Hemos empezado a insertar palabras kunzas en nuestro hablar cotidiano para cambiar palabras españolas y así comenzar a nombrar las cosas en nuestra propia lengua. Por ejemplo, [ya no decimos lagartija sino que usamos chaltím], y al ratón ya no le decimos huk’ucha, que es una palabra quechua, sino que ahora le decimos ckilir. Así, lentamente, vamos recuperando nuestro idioma, porque no solo el español sino también el quechua ha tenido una fuerte influencia en nuestra región (2019: 142).

| La cartografía ancestral de la Comunidad de Raíces Andinas Muchos términos topográficos incorporan las leyendas fundacionales de cada paraje que constituye la cartografía ancestral de la Comunidad Rural Atacama de Raíces Andinas. Indagar en los componentes semánticos de los topónimos ayudaría a rescatar la historia sagrada que esconde cada rincón de la puna salteña. Algunos ejemplos son: |

| Pom-Pom | “Silencio”, por extensión “pampa del silencio”. Es una pampa desértica cercana a Caurchari, históricamente utilizada como puesto eventual para quienes crían ganado solo en época invernal donde la nieve es utilizada como recurso de obtención vital del agua. |

| Chapur/or | De la lengua kunza “tchapur”, cuyo significado es “Cerro del Zorro” o “Aguada del Zorro”. Es una montaña de gran altura situada sobre la ruta provincial 37 rodeada de un gran salar y pequeñas vegas. Es un lugar muy frecuentado para refugio para los arrieros atacameños cuando se dirigían camino a los Valles Calchaquíes en busca de maíz y papa. En la actualidad es conocido como “Centenario”, nombre impuesto por capitales mineros para la explotación de minerales. |

| Chuchu | “Teta o seno de mujer”. Es un cerro situado al pie de las vegas del paraje de Aguas Blancas, que en su cumbre adquiere un color negro parduzco debido a la presencia de lajas y piedras negras. Por deformación se le llama Cerro Chulo. |

| Quirón | De “quiri o quiro”, que significa “lugar hermoso o bello”. Es un paraje conformado por una quebrada agreste de mediana profundidad y bajos cerros multicolores separados por una gran vega. Se ubica sobre la ruta provincial 37, cercano a la localidad de Salar de Pocitos. |

| Patta, Abra de | “Madre”, que significa “Abra de la Madre”. Está situada en la parte más alta del camino de la ruta provincial 27, cercano al cordón de Macon. Existe una bella leyenda atacameña de tradición oral que se refiere a este nombre. |

| Tocomar | “Gusano”. Es un paraje ubicado a la vera de la ruta 51 al pie del Abra de Chorrillos, formado por una gran vega con sectores donde fluyen aguas termales. |

| Nezur | “Patrón de colores overos, no alegres”. Se llama así a un lugar del paraje de Quirón donde los colores de la tierra se intercalan vivamente. |

| Yudi | “Separación de caminos”. Es un lugar de pequeñas colinas colindantes al paraje de Caurchari, por donde existía un camino hacia Sucarcasto y Catua. |

| Sutarckato o Sucarcasto | De la combinación de “sutar” (picaflor) y “ckatu” (huevo). Se traduce como “huevo de picaflor”, y por extensión literal es “lugar donde anida el picaflor”. Es un paraje ubicado sobre la ruta provincial 27 que está formado por una gran quebrada ancha y profunda donde se ubican un montón de manantiales con vegas que llegan hacia el pie del Volcán del Quevar en dirección oeste. |

El desafío que las y los herabun deben afrontar en el camino que viene es lograr que efectivamente los materiales producidos en las comunidades se trabajen en las instituciones educativas ubicadas en el territorio ancestral y, además, ellas y ellos puedan intervenir en la enseñanza en las aulas. Lamentablemente, la consecución de este objetivo no es posible mientras el Estado provincial no reconozca la preexistencia del pueblo Atacama en su jurisdicción. Debido a esto, sus derechos a una educación intercultural bilingüe, a la soberanía sobre sus territorios y otros vitales están postergados por tiempo indefinido.

A pesar de lo inconmensurable que, en ocasiones, parece el trabajo, los resultados son gratificantes. ¡Alabalti, Alabalti (bienvenidas) las buenas cosechas! El año pasado el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires presentó un Mapa interactivo de las Lenguas Indígenas del país en donde el kunza y otras lenguas maternas que también están transitando un proceso de revitalización, como el lule y el kakán, aparecen entre las 12 identificadas en Salta. Este reconocimiento nacional contribuye mucho a la lucha del pueblo Atacama por la valoración de su identidad y su cultura.

Igualmente, por consenso en la Red del Pueblo-Nación Atacama, las comunidadesde Salta están a cargo de la gestión y realización del Segundo Congreso de la lengua kunza, lo cual es un gesto significativo de confianza a la trayectoria de las y los educadores tradicionales anfitriones. La delegación salteña participó en eventos previos organizados por la Red para incentivar el intercambio de experiencias y conclusiones sobre la recuperación de su lengua. Entre ellas están el “Seminario de historia y Lengua Lickanantay” (2004), el “Taller de sensibilización para el rescate de la Lengua Kunza” (2016) y el “Semmu halayna ckapur lassi ckunsa” (primera gran reunión de la lengua), celebrado en Calama en octubre de 2021. La concurrencia en estas actividades permitió fortalecer el vínculo entre las y los herabun de los tres países y especialistas en los estudios del lenguaje comprometidos con la causa.

La labor es ardua, las expectativas son grandes y el deseo de restituir el kunza a la naturaleza se está concretando. Luego de varios siglos de violencia en todas sus formas (física, epistémica y lingüística), la voz de Ckuri está comenzando a escucharse más allá de las fronteras de adobe, piedras y barro de las casas de la puna atacameña. Las madres y padres enseñan con generosidad la historia de su pueblo, usando las palabras y frases que sus antepasados también pronunciaron, porque en la Ckoi kunza (nuestra voz) suenan al unísono todas las generaciones. Ni gimoteos ni gritos abruptos, la voz de Ckuri interrumpe el silencio con la serenidad de quien sabe con certeza que su caminar es lento, pero seguro e infranqueable.

- El objetivo de esta proclama es que los Estados Nación y las organizaciones pertinentes adviertan la situación acuciante de muchas lenguas maternas y a partir de ello, movilicen acciones y recursos para su preservación, revitalización y promoción. ↩︎

- El Muckar se celebra del 25 de octubre hasta el 2 de noviembre. ↩︎

- La mayoría de lenguas amazónicas también son aglutinantes. ↩︎

- Mucho tiempo después, el incanato asimiló como idioma el aymara y, por último, adquirió el quechua para la administración del Tawantinsuyu como una estrategia jurídica-económica. ↩︎

- Para saber más sobre el proyecto ver: “‘Los Andes’, la provincia argentina que no fue, pero que tuvo 22 gobernadores”, MDZ, 22 de mayo, 2019, https://www.mdzol.com/sociedad/2019/5/22/los-andes-la-provincia-argentina-que-no-fue-pero-que-tuvo-22-gobernadores-29213.html. ↩︎

- Teresa Artieda, “La interculturalidad en educación ¿un enfoque necesario o una moda pasajera?”, en el IV Congreso Provincial de Educación: Mirar las huellas, dar nuevos pasos, realizado el 26 y 27 de septiembre de 2024, https://youtu.be/J3KxWFpxmjQ. ↩︎

- Las comunidades se encuentran en distintos momentos de sus investigaciones y producción de los materiales. Hay algunas que todavía están documentando su lengua. ↩︎

Bibliografía

Arjona Acoria, Iván. (2017) “Referencias Históricas de Nuestra Lengua Kunza. Historia de la Comunidad Originaria Rural Atacama de Raíces Andinas”. Mimeografiado. pp. 23-28.

Arjona Acoria, Iván. (2019). “El patrimonio atacameño en el presente”. Patrimonio y pueblos originarios. Patrimonio de los pueblos originarios. Félix A. Acuto y Carlos Flores (comps.). Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.

AA.VV. (2016). Grafemario unificado Consejo Lingüístico CKunsa Lickanantay

Manual de trabajo para cultores y educadores tradicionales. San Pedro de Atacama.

Brizuela, Analía. (2021). “El ramal C14: de la fiebre del salitre a los sueños del litio”. Página 12, 22 de agosto. https://www.pagina12.com.ar/363124-el-ramal-c-14-de-la-fiebre-del-salitre-a-los-suenos-del-liti.

Comunidad Likan Antay Corralito, Salta. (2019). “El transitar del Pueblo Atacama”. Patrimonio y pueblos originarios. Patrimonio de los pueblos originarios. Félix A. Acuto y Carlos Flores (comps.). Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.

Consejo Lingüístico CKunsa Lickanantay. (2021). Diccionario unificado de la lengua ckunsa. Manual de trabajo para cultores y educadores tradicionales. Santiago de Chile: CONADI.

Torrico-Ávila, Elizabeth. (2021). “Insurgencia detrás de la enseñanza de la lengua de los atacameños”. Temas Sociales, 49-noviembre, pp. 216-236. https://doi.org/10.53287/afrs4691ow80u.

Vilte Vilte, Julio. (s/f). Kunza. Lengua del pueblo Lickan Antai o Atacameño. Diccionario Kunza-Español, Español-Kunza. Chile: Codelco. https://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0038216.pdf.

Vilca, Tomás de Aquiro. (2022). “Despertar de nuestra lengua ckunsa: Lassi ckunsa nisaya ckepnitur”. Presentación. https://peib.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/03/Reviviendo-la-lengua-ckunsa.pdf.

-150x150.jpg)